Che la fenice more e poi rinasce,

quando al cinquecentesimo anno appressa

erba né biada in sua vita non pasce,

ma sol d’incenso lacrima e d’amomo,

e nardo e mirra son l’ultime fasce.

Dante Alighieri

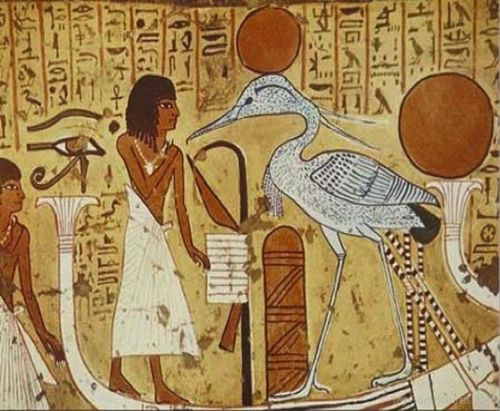

Con questi versi Dante descrive la Fenice, uno dei simboli più affascinanti della mitologia egizia: gli egizi identificavano questo maestoso airone con Bennu (dal verbo benu, splendere, brillare, puntare al cielo, librarsi in volo).

Consacrato al dio Ra, associato alle piene del Nilo (raffigurato come l’Airone che si posava sulla sommità delle rocce che sbucavano dopo l’inondazione del Nilo), il suo ritorno annunciava un nuovo periodo di ricchezza e fertilità.

Consacrato al dio Ra, associato alle piene del Nilo (raffigurato come l’Airone che si posava sulla sommità delle rocce che sbucavano dopo l’inondazione del Nilo), il suo ritorno annunciava un nuovo periodo di ricchezza e fertilità.

Simbolo della nascita e della risurrezione dopo la morte, quindi dell’eternità della vita, secondo gli Egizi la Fenice era nata sotto l’albero del bene e del male, e sapeva che era necessario rinascere periodicamente per acquisire maggiore saggezza e potenza.

Volava quindi per tutto l’Egitto alla ricerca degli elementi più raffinati per costruirsi un nido: bastoncini di cannella, di quercia, nardo e mirra.

Al termine del suo ciclo di vita, lungo 500 anni, si sistemava nel suo nido, intonava una delle melodie più aggraziate che gli egizi potessero mai udire, per poi lasciare che i profumi le dessero una dolce morte mentre il sole bruciava gli arbusti, lasciandosi divorare dalle fiamme.

Tre giorni dopo, Fenice rinasceva dalla cenere piena di forza e potere, prendeva il suo nido e lo lasciava a Eliopoli (secondo un’altra versione la cenere, assieme alla mirra, prendeva la forma di un uovo), nel Tempio del Sole, per iniziare così un nuovo ciclo che fosse una fonte d’ispirazione per il popolo egiziano.

Come l’airone che spiccava il volo sembrava mimare il sorgere del sole dall’acqua, la Fenice venne associata col sole e rappresentava il ba (l’anima) del dio del sole Ra, di cui era l’emblema, tanto che nel tardo periodo il geroglifico del Bennu veniva impiegato per rappresentare direttamente Ra.

Si dice che il Bennu abbia creato sé stesso dal fuoco che ardeva sulla sommità del sacro salice di Eliopoli. Proprio come il sole, che è sempre lo stesso e risorge solo dopo che il sole “precedente” è tramontato, di Fenice ne esisteva sempre un unico esemplare. Da qui l’appellativo semper eadem: sempre la medesima.

Quale simbolo del sole che sorge e tramonta, la Fenice presiedeva al giubileo regale. Ed essendo colei che ri-sorge per prima, venne associata al pianeta Venere, che appunto veniva chiamato la stella della nave del Bennu-Asar, e menzionata quale Stella del Mattino nell’invocazione:

Io sono il Bennu, l’anima di Ra, la guida degli Dei nel Duat. Che mi sia concesso entrare come un falco, ch’io possa procedere come il Bennu, la Stella del Mattino… cantando così divinamente da incantare lo stesso Ra. (1)

La simbologia della Fenice, con la sua vittoria sulla morte e la rinascita dalle proprie ceneri, ben si addice alla figura di Gesù Cristo, presumibilmente per via del fatto che tornava a manifestarsi tre giorni dopo la morte, e come tale venne adottata quale simbolo paleocristiano di immortalità, resurrezione e vita dopo la morte.

La simbologia dell’airone purpureo (dal greco Φοῖνιξ, Phoenix) degli Egizi è collegata ad una delle tre fasi della Grande Opera dell’alchimia, la Rubedo, su cui tanto si è focalizzato il pensiero di Carl Gustav Jung.

La Fenice rappresenta la fase finale del processo alchemico e gli alchimisti riposero in essa il significato della spiritualizzazione completa, della rinascita della personalità, risultato finale della Grande Opera.

Essendo la Fenice capace di elevarsi dalle ceneri della propria distruzione, rappresenta il congiungimento dell’inizio e la fine di ogni ciclo. Il compimento della Rubedo segna la realizzazione della Pietra Filosofale, una sostanza in grado di conferire l’immortalità, di acquisire l’onniscienza e di trasmutare i metalli vili in oro.

Le trasmutazioni alchemiche rappresentano una metafora dei cambiamenti che avvengono nell’ambito dell’interiorità umana. In questa prospettiva la Rubedo rappresenta l’accettazione da parte dell’individuo dell’ombra e delle sue contraddizioni più profonde.

Carl Gustav Jung ha evidenziato che la Fenice, per le caratteristiche ben note, simboleggia il potere della resilienza, l’ineguagliabile abilità di rinascere molto più forti, coraggiosi e luminosi. (2)

Jung ha dunque descritto l’ultima fase del processo alchemico come la piena realizzazione del processo di individuazione, finemente associabile al simbolo della Fenice che grazie alla distruzione della sua “vecchia natura” è ora libera di rinascere con uno spirito rinnovato e reso sottile, etereo, dalle fiamme trasmutanti e sublimanti del fuoco.

C’è una locuzione latina che viene assimilata all’immagine della Fenice: Post Fata Resurgo, che si può tradurre Dopo la Morte Risorgo: l’immortalità non si fonda sulla negazione della morte ma sulla sua potenza rigeneratrice attraverso le fiamme purificatrici. Il potere della Fenice deriva quindi non dall’annullamento del declino ma dalla sua capacità di accoglierlo e di trasformarlo, o meglio, trasmutarlo per usare un termine proprio degli alchimisti.

La Fenice pertanto simboleggia non solo l’eternità dello spirito ma anche tutte le morti e le rinascite che l’uomo compie in vita, dando così una possibilità alla propria evoluzione.

Morire e rinascere in vita significa abbandonare per scelta determinati atteggiamenti, azioni, situazioni e modi di pensare, poiché ci portano inequivocabilmente allo stesso risultato: la Fenice quindi è simbolo di forza e di resistenza fisica, prepararsi ad un probabile “fallimento” consapevoli della rinascita.

(1) Libro dei Morti, Invocazione

(2) C. Gustav Jung, “Simboli della trasformazione”, Casa Editrice Bollati Boringhieri, Torino, 2012

Lascia un commento